こんにちは、家電量販店に勤務しているかややよ(@kayayayo)です!

突然パソコンが起動しなくなって困ることってありますよね。

試行錯誤しても直らないとなると、ハードディスクやSSDにデータを諦めそうになることも…。

起動しないし、どうしようもないのかな…

でも、思い出の写真もあるし諦めきれないよ

だよね。。。住所録やアドレス帳がないのも困る

そうカンタンには諦めがつかないですよね。

写真であれば同じ条件で撮影するのも無理ですし、資料にしても記憶が曖昧なものばかりです。

長く使ってきたパソコンの中には膨大なデータが保存されています。

それでは、起動しなくなったパソコンのデータを救出する方法はあるのか?といいますと…

結論、データ救出は可能です。

故障したからといって、安易にパソコンを処分しないように注意してください。

なお、故障パソコンのデータ救出はプロ(専門業者)に依頼することもできますが、解決料金は20,000円は超えるのが一般的な相場となります。

さらに、データ救出に失敗した場合でも検証料金(救出可否の診断)として、5,000円程の費用が掛かることも多いです。

※依頼業者にもよりますが、料金は最低2万円以上の費用が必要だという認識が必要です

正直、お金がもったいない…

今回は、約2,000円ほどの費用で簡単にデータを救出する方法を紹介します。

データの救出に必要な機器

ハードディスクやSSDの記憶装置を救出する方法として「USB変換ケーブル」を使用します。

仕組みとしては、パソコンから取り出した記憶装置にUSB変換ケーブルを接続した上で、他のパソコンでデータを読み取る方法です。

データの移動先となるパソコンが手元にない場合は、故障したパソコンから「ハードディスク」や「SSD」から取り外しておいて、別のパソコンの用意できたタイミングでデータ救出することも可能です。

家族や友人がパソコンを持っている場合は、一時的にパソコンを借りたり、記憶装置とUSB変換ケーブルを持ち運んだりすればデータの救出作業を行えます。

ただし、救出データを「USBメモリフラッシュ」や「外付けHDD」、もしくは「CD-ROM」などに保存した上で、再度自分の手元にデータを移行する必要があるので手間が増えます。

面倒な手間を減らしたい場合は、クラウドストレージにデータをアップロードするのも一つの手です。

「USB変換ケーブル」の本体価格は約2000円ほどです。

専門業者に依頼すると10倍以上の料金が掛かります。

| 実施項目 | 専門業者 | 自分で救出 |

|---|---|---|

| 検証料金 | 約5,000円 | 0円 |

| データ救出 | 約20,000円 | 2,000円(機器購入代金) |

ここで自身で救出するか、プロ(専門業者)に任せるかを考えた時に生じる疑問点をまとめておきます。

データの救出に用いるUSB変換ケーブルの種類

データを救出する際に必要な「USB変換ケーブル」は接続規格によって異なります。

接続規格は大きく分けて「IDE」「SATA」「M.2」があります。

むずかしそう!

大丈夫です。

記憶装置(ハードディスク/SSD)に接続されている「ケーブル」で見分けることができます。

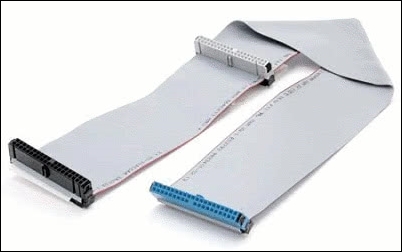

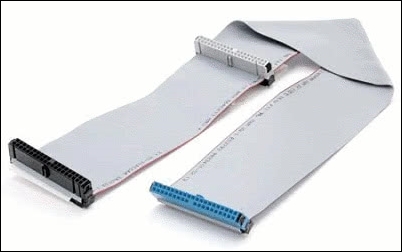

IDE規格

2000年代頃まで使われてた規格なので、今は見る機会も少ないです。

ハードディスク(SSD)が下の画像のケーブルと接続されていた場合は、「IDE規格」です。

IDE規格の場合は、「IDE用」USB変換ケーブルを用意します。

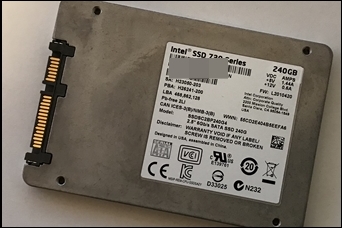

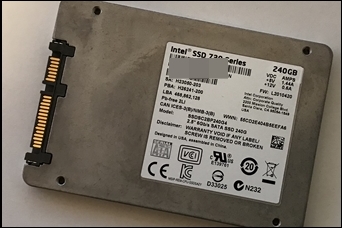

SATA規格(シリアルATA)

ハードディスク(SSD)が下の画像のケーブルと接続されていた場合は、「SATA規格」です。

SATA規格の場合は、「SATA用」USB変換ケーブルを用意します。

M.2規格

本体に対する接続ケーブルがありません。

そのため、見た目は一番わかりやすいです。

特徴として基盤がむき出しになっています。

ただし、USB変換ケーブルは一番ややこしいです。

正直、「この製品があれば大丈夫」と紹介することができません。

なぜなら、見た目は同じようにみえても「SATA」タイプ、「NVMe」タイプ、「AHCI」タイプなど複数の種類が存在するからです。

さらに、「M.2」には「Key ID」という複数定義されたインターフェースがあるので、適当に購入すると認識しない問題がでてきます。

| Key ID | 対応インターフェース |

|---|---|

| A | PCIe x2 / USB / I2C / DP x4 |

| B | PCIe x2 / SATA / USB / PCM / UIM / SSIC / UART |

| E | PCIe x2 / USB / I2C / SDIO / UART / PCM |

| M | PCIe x4 / SATA |

ではどうするか。。。ですが、

取り出したSSD(M.2)の「型番」を検索して規格を調べます。

仮に「NVMe」タイプであることが分かれば対応する製品を探して購入する形式となります。

例:「NVMe」タイプでKeyIDが「M」であれば下記の外付けドライブケースが使えます。

データの救出手順

ここからは実際の救出手順を紹介します。

今回は「UD-505SA(USB変換ケーブル)」を使用しています。

「USB変換ケーブル」を用いた救出手順は規格の種類問わず同じです。

STEP1:USB変換ケーブルを記憶装置に取り付ける

箱の中には「USB変換ケーブル」が入っています。

ハードディスクに取り付けます。

STEP2:ACアダプタをコンセントに入れて、USBをパソコン本体に接続する

ACアダプタをコンセントに取り付けてから、USBコネクタをパソコンに接続します。

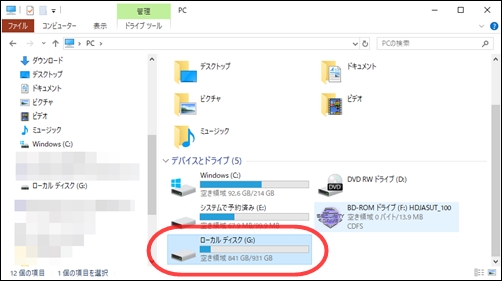

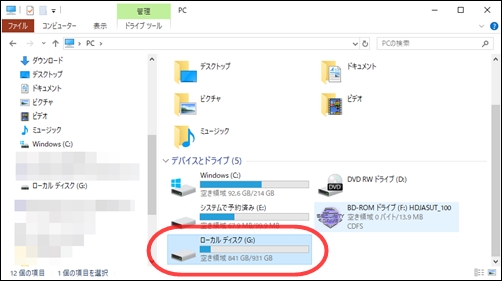

STEP3:パソコンに認識されたことを確認する

USBの接続後は、パソコンが自動的にハードディスクを認識します。

赤枠部分のハードディスクが、自動的に認識されたものです。

ハードディスクが認識されない場合、配線が正しいか確認し接続するUSBポートの場所を変えてください。

また、USB変換ケーブルに電源スイッチが付いている場合は、「ON」になっているか確認してください。

ケーブルを正しく接続しても認識しない場合、記憶装置(ハードディスク/SSD)が物理的に破損している可能性があります。

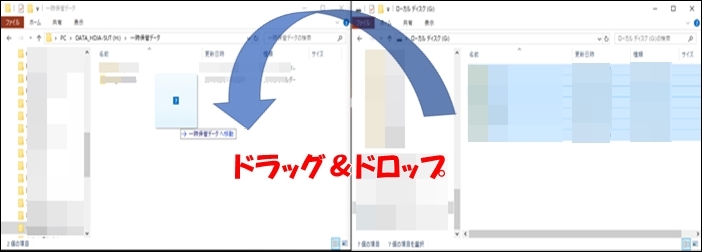

STEP4:救出したいデータをパソコンにコピー(移動)する

認識されたハードディスクを開いて、必要なデータをパソコンにコピーすれば終了です。

コピー(移動)先は任意で選んで保存してください。

画像ではフォルダを新規作成して、その中にコピーしています。

個別にデータを探すのが面倒な時は丸ごとコピーしても問題ありませんが、容量が大きいほど時間が掛かります。

コピーが終わればデータ救出が完了します。

できた!

自力で解決できない時は?

「データ救出に必要なUSB変換ケーブルの種類が判別できない」など、パソコンに対する知識レベルによっては自力での解決が困難な場合があります。

このときは「諦める」か「プロに任せる」の二択になります。

大切な思い出、大事な資料があって諦め切れないのであれば、費用面は割り切ってプロ(サポート専門業者)を頼るようにしてください。

近くの家電量販店、もしくは町のパソコンショップで依頼できます。

パソコンを持ち込む前に電話で「データ救出の依頼が可能」か確認するようにしてください。

自宅近くに依頼先となるお店が存在しない場合は、ネット上で探すようにしてください。

ただし、明らかに安値の作業料金になっている怪しい業者は利用しないようにしてください。

問題が解決しないだけではなく、最悪のケースだと個人情報が抜き取られる恐れがあります。

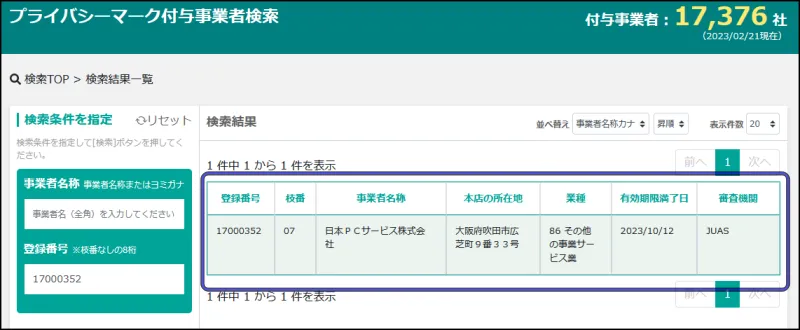

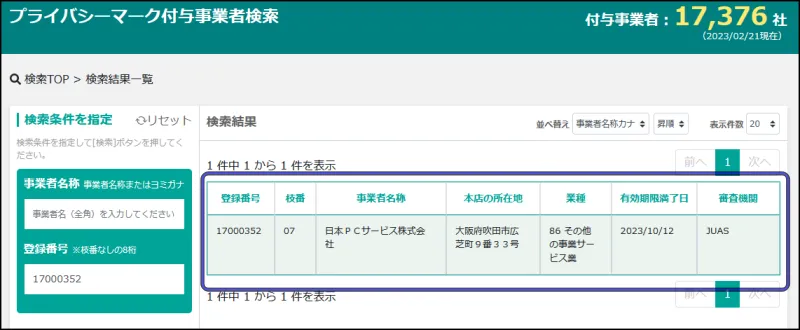

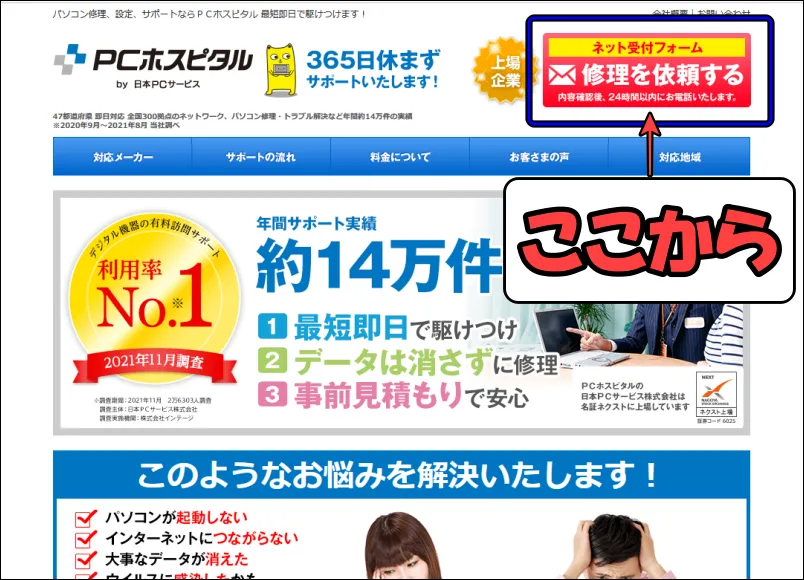

ネットから依頼するのであればPCホスピタル(日本PCサービス株式会社)がおすすめです。

全国対応・24時間申し込み可能で、解決料金の事前見積りにも対応しています。

日本産業規格「JIS Q 15001 個人情報保護マネジメントシステム-要求事項」に基づいたプライバシーマーク制度の付与事業者なので、個人情報のことで悩む心配がなくなります。

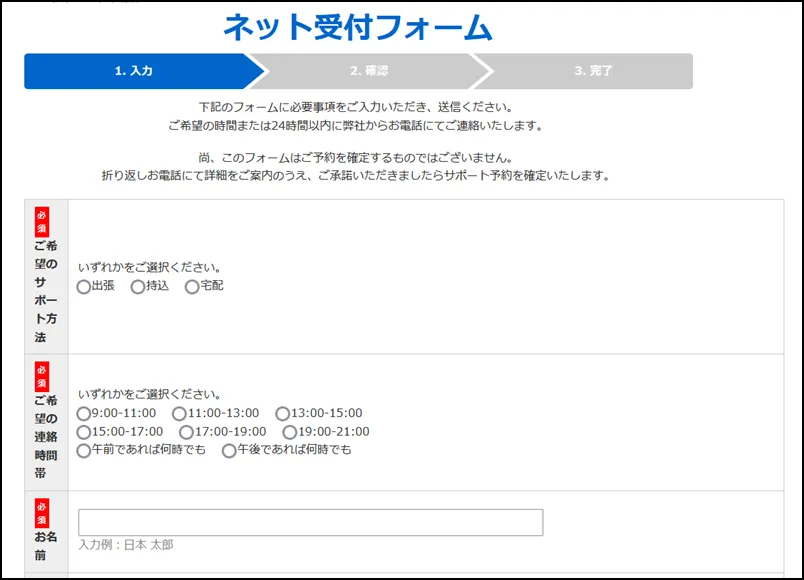

申し込みはホームページ右上の「修理を依頼する(ネット受付フォーム)」からカンタンに行えます。

まとめ

壊れたパソコンのデータの問題は「USB変換ケーブル」があれば解決できます。

パソコン修理店等のプロに任せれば料金が高くなるので、費用を安く抑えたい場合は自分で作業するのが望ましいです。

どうしても自己解決できない、且つデータを諦めきれない場合はサポート専門業者の利用を検討してください。

データの救出が終わった後のパソコン廃棄方法は下の記事で紹介しています。

パソコン内に「人には見られたくないデータ」が存在する場合は、データの消去を実行したうえで処分することをお薦めします。

コメント